Os escaninhos da memória

Os livros A arte da memória, da historiadora da arte Frances A. Yates, e A memória, a história, o esquecimento, do filósofo Paul Ricœur (leia sinopses na página 7), recém-lançados pela Editora da Unicamp, inauguram a coleção Espaços da Memória, cuja coordenação está a cargo de Márcio Seligmann-Silva, professor do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL). Na entrevista que segue, o intelectual analisa as duas obras, tidas como clássicos do gênero, e fala sobre o papel da memória nos dias de hoje.

“A memória tem a ver com o presente, embora sempre seja vista como coisa do passado. Ela é uma construção do presente, está sempre voltada para questões atuais. Se você silencia os discursos da memória, você está na verdade silenciando potenciais agentes de poder. O teatro da memória é eminentemente político”, afirma o docente, que dá também uma panorâmica sobre a linha de pesquisa que coordena no IEL, cujo foco são estudos literários referentes ao testemunho.

Jornal da Unicamp – Quais são as contribuições que a coleção Espaços da Memória pode dar aos estudos acadêmicos? Que tipo de lacuna ela vai preencher?

Márcio Seligmann-Silva – A coleção nasceu a partir de uma necessidade que eu tinha como professor. Constatei que faltavam traduções e livros voltados especificamente para as discussões relacionadas à questão da memória. Percebi que, trabalhando com a questão da memória em sala de aula ou participando de congressos, havia uma certa carência de coleções importantes sobre o assunto. A coleção tenta abarcar então um amplo espectro de autores de obras que tratam do tema. Ela tem uma temática que permite articular diversas obras, ultrapassando os limites e barreiras disciplinares, e sugerindo debates que são inclusive políticos e éticos. Estes dois primeiros livros são emblemáticos nesse sentido. Embora sejam de linhas diferentes, tratam do assunto com profundidade.

JU – A que o senhor atribui esta carência?

Seligmann – Os títulos dentro dos estudos da memória são normalmente caros e volumosos. Existe também a impressão de que se trata de uma linha de trabalho muito difícil e especializada demais. Eu e os demais integrantes da comissão editorial da coleção gostaríamos de mostrar que a teoria da memória perpassa na verdade todos os debates relacionados às ciências humanas.

JU – Em que medida?

Seligmann – Na verdade, ao longo de todo o século XX ocorreu um processo de autoconsciência acerca do significado e dos discursos da memória, que muitas vezes eram relegados a um segundo plano por serem considerados discursos subjetivos e não-científicos. A memória, por exemplo, tem a ver com fotografia, com coleção de objetos, com emoções, com tentativas fragmentadas de articular narrativas etc.

Na primeira metade do século XX, o historiador Maurice Halbwachs, que é citado por Paul Ricœur, estabeleceu a idéia da memória articulada aos seus espaços. Outros autores, também da primeira metade do século XX, entre os quais Marcel Proust e Walter Benjamin, vão desenvolver uma original concepção memorial da cultura.

A memória tem a ver com o presente,

embora sempre seja vista

como coisa do passado.

Ela é uma construção do presente, está sempre voltada para questões atuais. Se você silencia os discursos da memória, você está na verdade silenciando potenciais agentes de poder. O teatro da memória é eminentemente político.

JU – O senhor poderia exemplificar?

Seligmann – Você silencia determinados agentes sociais que devido à exclusão não podem emitir a sua versão, a sua narrativa da história. A memória, portanto, tem a ver com uma contra-história, o que Benjamin chamava de escovar a história a contrapelo. Normalmente ela estabelece-se de um ponto de vista mais ligado aos vencidos, em oposição à historiografia, feita pelos vencedores que dominam a produção do saber institucionalizado.

JU – Quais são as diferenças entre a obra de Frances A. Yates e de Paul Ricœur?

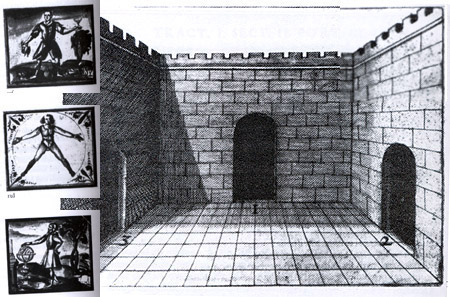

Seligmann – A arte da memória, da Frances A. Yates, é um clássico do discurso da memória. O livro foi publicado em 1966. Frances Yates era uma historiadora da arte ligada à Escola de Warburg, cuja sede ficava na Alemanha e migrou para a Inglaterra em razão do nazismo. A escola reunia vários historiadores da arte muito importantes, entre os quais Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Edgar Wind e Ernst Gombrich. Em A arte da memória, ela faz um trabalho muito interessante sobre a tradição da mnemotécnica, ou seja, a arte da memória. A partir desta tradição antiga ela lançou as bases para uma história cultural calcada no discurso e nas estratégias da memória.

Ela mostra como uma técnica muito antiga, que foi desenvolvida na Grécia, tem certos substratos culturais e até mesmo antropológicos que permaneceram ao longo da história.

O livro não só mostra a história dessa técnica, mas também como ela vai se transformando ao longo dos séculos. Por meio dessa técnica, podemos explicar o funcionamento da nossa memória. Ela estabelece, por exemplo, uma relação de reciprocidade entre as palavras e as imagens. Trata-se de um dado importante para nós hoje em dia, que assistimos a essa virada imagética.

A tradição da arte da memória em si traz essa tradição da arte imagética de inscrição. Yates vai mostrar, por exemplo que, na Idade Média, essa arte da memória foi se misturando com certos elementos neo-platônicos e cabalísticos e também estava na origem da enciclopedística tanto medieval como moderna. Trata-se de um livro que nos ensina a ler a história da arte e da cultura de um modo geral a partir do ponto de vista da teoria da memória.

Por exemplo, Frances nos mostra como, na igreja, o nicho e a disposição das imagens estão voltados para a construção da memória de um determinado texto cristão que deve ser passado para a pessoa que freqüenta a igreja, o que é uma transposição dessa antiga técnica da memória em termos de uma escritura arquitetural.

JU – E A memória, a história, o esquecimento, de Paul Ricœur?

Seligmann – Trata-se de uma espécie de obra máxima do filósofo. O livro traz o peso de uma vida de um grande intelectual que soube trabalhar de modo rigoroso com a hermenêutica e com a psicanálise, com a teoria da história e a da narrativa. Ricœur dominava diversas áreas do saber filosófico. Ele sempre esteve preocupado com a questão da narrativa e da memória e, nos últimos anos de sua vida, se voltou para esse debate muito intenso que estava acontecendo sobre a questão memória do mal no século XX. Este livro é uma das obras mais complexas e interessantes sobre essa questão dessa história do mal.

Como tratar e lidar com ela? Nós tivemos, por exemplo, na América Latina, uma herança muito grande do mal cometido por ditaduras militares. Na Argentina, são muitos os protestos contra os raptos de crianças por parte dos militares e do desaparecimento de opositores do regime. Já no Brasil, a resposta é muito mais tímida.

JU – Paul Ricœur afirma em seu livro que um de seus temas cívicos confessos é a idéia de uma política da justa memória. Isso é factível?

Seligmann – Este livro do Ricœur deflagrou um enorme debate na França ao defender a idéia do perdão. Para ele, o perdão não deveria ser totalmente descartado, mesmo diante de atrocidades. Porém, o fato de Ricœur defender o perdão não significa que ele vai também negar a necessidade da memória jurídica. Ele acha que o perdão está numa outra esfera. O debate sobre o perdão é paradoxal – ele só existe porque trata de algo que é imperdoável... No limite, acaba passando para um campo metafísico; seria uma espécie de metafísica do perdão. O fato de ele defendê-lo, não vai tornar sua obra menos importante, já que seu argumento é absolutamente rigoroso e muito sólido.

JU – Quais são suas bases?

Seligmann – Ele passa por todo o debate sobre essa questão da memória do mal no século XX. Ele estuda a historiografia e a condição histórica, o tema do esquecimento e da anistia. Isto, para mim, é mais importante inclusive do que o fato de Ricœur fazer a defesa do perdão. Muitos autores descartam o perdão, e eu tendo mais a concordar com esta tese. Mas a idéia é pensar como a memória do mal não se transforme em pólvora para conflitos futuros. Não se trata de alimentar os ciclos de vingança, muito pelo contrário. Trata-se de moldar uma cultura moral e política que impeça que as atrocidades aconteçam novamente. O livro de Ricœur foi publicado em 2000 e ele morreu em 2005. Ele estava muito engajado nesse debate, que é muito vivo e teve início há pelo menos três décadas. Sua voz era muito importante.

JU – Qual a importância da memória nos dias de hoje?

Seligmann – Como disse anteriormente, os discursos da memória articulam questões de poder e de política. Se tomarmos como exemplo o caso brasileiro, constatamos que existem várias vozes com relação ao período da ditadura militar. No caso do governo federal, que conta com muitos integrantes perseguidos pela ditadura, há uma resistência muito grande quanto à abertura dos arquivos que estão em poder dos militares e quanto ao fato de levar adiante a busca das valas coletivas.

JU – Por que isso ocorre, na sua opinião?

Seligmann – Porque nestes casos começamos a entrar nos campos das provas – e, conseqüentemente, comprovações – que poderiam levar eventualmente a processos.

‘A memória do arquivo é uma resposta

à sensação de fluidez das ancoragens'

à sensação de fluidez das ancoragens'

JU – Argumenta-se também que, em última análise, poderia provocar uma crise institucional.

Seligmann – Este é o argumento tácito, ninguém precisar afirmar, está ali, é latente. Trata-se de um ponto de vista não só defendido como também praticado pelo governo. Há até uma publicação importante do ano passado em que consta a biografia de 400 desaparecidos. Por outro lado, o governo não está correspondendo àquilo que desejava uma determinada camada da sociedade. Existem, por exemplo, sobreviventes que foram perseguidos, e os solidários, que cobram mais ação do governo. Existem também as posições mais extremas. Já os próprios representantes do governo militar, quando irrompem discursos e protestos contra os culpados pela violência da ditadura, classificam os adversários de revanchistas. Eles tentam desqualificar e descartar qualquer investigação mais aprofundada.

JU – Em artigo recente, o senhor escreve que “apesar do espaço, ou seja, dos locais e territórios, onde a memória sempre lançou suas âncoras, vivemos em uma era de aceleração e, conseqüentemente, de amnésia”. Quais são as conseqüências mais visíveis dessa aceleração?

Seligmann – Pensando em termos mais universais, podemos pensar na mudança da nossa relação com a tradição, o passado e a memória. Vimos ao longo do século XX – com o processo de desenvolvimento do capitalismo –, o deslocamento de milhões de pessoas que deixaram para trás suas origens. Enfim, uma série de mudanças socioeconômicas levaram as pessoas a terem um outro tipo de relacionamento com seus espaços – incluídos, aí, a perda de contato com a sua cultura e tradição.

A tecnologia – internet, por exemplo – também tem um papel importante nesse fenômeno de super-aceleração. Nesse âmbito, constatamos uma espécie de perda de determinados referenciais espaço/temporais. Essa mudança pode ser descrita como uma entrada numa era na qual a gente não tem mais esse chão sob os pés. Não reconhecemos mais as inscrições do passado. As pessoas dificilmente moram hoje numa casa onde habitaram seus antepassados. São esses deslocamentos e essas acelerações que colocam essa memória em estado de fluxo.

JU – Qual seria a resposta a esse estado de coisas?

Seligmann – O discurso da memória do arquivo, que se desenvolve no final do século XX, é uma espécie de resposta à nossa sensação de fluidez da tradição e das ancoragens da memória. Existe hoje uma espécie de narrativa de resistência, truncada, mas que se dá. Ela, que está presente com recorrência na literatura, no cinema e nas artes em geral, tem a ver com a construção da identidade – e com a dificuldade em construí-la – numa era de aceleração.

JU – A arte funcionaria como escape?

Seligmann – Não sei se dá para afirmar que é um escape. No caso da arte, cabe registrar que essa inserção é paradoxal, já que ela participa também da dissolução das referências. Podemos ver na própria literatura os efeitos, digamos, dessa liquefação da tradição. Por outro lado, é uma tentativa de inscrição, de construir um discurso que oriente minimamente a nossa ação. A arte ajuda a construir essas orientações, mesmo que muitas vezes nos desorientando para tentar nos reorientar. Um escritor como o [Samuel] Beckett, cuja narrativa é extremamente fragmentada, nos reorienta, cria novos parâmetros. A narrativa não precisa ser orgânica e linear.

JU – Além das manifestações oriundas do campo das artes, existem outras inseridas no âmbito desse registro?

Seligmann – Há a questão dos arquivos. Eles têm a ver sempre com o poder. O arquivo é uma fonte de informação que permite que se articule determinada construção do passado e uma reconstrução de identidades fragmentadas e emudecidas por conta de violências registradas no passado. Essa querela dos arquivos, que é extremamente interessante, também acontece na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia etc. Ela tem a ver com esses embates da memória do mal.

JU – O senhor coordena uma linha de pesquisa no IEL cujo foco são os estudos literários referentes ao testemunho. Quais são o seu alcance e o seu significado?

Seligmann – No Brasil trata-se de uma questão que vinha sendo mais estudada pelos antropólogos e por determinados historiadores. O que podemos considerar mais recente é uma preocupação no âmbito dos estudos literários referentes ao testemunho. Existem alguns equívocos que perpassam essa idéia da literatura e sua relação com o testemunho.

JU – Quais seriam?

Seligmann – A expressão literatura de testemunho faz com que algumas pessoas pensem que exista um gênero. Na verdade, ele não existe. O século XX nos ensinou a ler todo e qualquer produto cultural como possuindo traços testemunhais. Parafraseando Walter Benjamin, aprendemos que todo o documento de cultura é um documento de barbárie. No fundo, é essa a idéia que está por debaixo da pesquisa sobre o testemunho.

Podemos aprender a ler Graciliano Ramos, Jorge Amado, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, entre outros, do ponto de vista de questões históricas que estão sendo trabalhadas nas suas respectivas obras. Mas não se trata de analisar estas obras sob a perspectiva da “teoria do reflexo”, que durante muito tempo se aplicou no Brasil.

JU – O que pode mais ser levado em conta?

Seligmann – Podem ser levadas em conta muitas questões, entre as quais como os referidos embates de memória se articulam nestas obras. A memória é tanto individual, coletiva e pode chegar a uma dimensão nacional e ir além dela. Além disto aprendemos agora a levar em conta a dificuldade de articulação de situações traumáticas. A idéia da realidade como trauma desloca a questão da representação. Não existe, quando a gente está falando de uma realidade traumática, a possibilidade de uma representação no seu sentido tradicional. O trauma tem a ver com os limites da linguagem e da representação. Pensar a realidade como trauma implica um diálogo da teoria da representação com a psicanálise. De resto, a nossa linha de pesquisa quer ser também uma contribuição metodológica que também tem uma faceta política.

JU – Em que sentido?

Seligmann – Entre outros, de politizar mais o debate em torno da literatura. Muitas vezes, esse debate é muito morno e repetitivo. Existe uma tendência a cultuar as grandes obras ou a repetir certas fórmulas de interpretação já consagradas. Pensar a literatura do ponto de vista do testemunho significa trabalhar a sua poeticidade e a questão do literário de uma maneira mais rica e crítica, de um modo geral, isto tanto no Brasil como na América Latina.

JU – Que avaliação o senhor faz da literatura feita neste campo produzida no país. O que pode emergir dos estudos?

Seligmann – Como disse anteriormente, a teoria do testemunho traz uma nova metodologia de abordagem do fato cultural num primeiro plano. É evidente que, quando estamos trabalhando com testemunhos, temos uma tendência a procurar determinadas obras nas quais o teor testemunhal seja mais agudo. No caso brasileiro, por exemplo, não são poucas as obras literárias e cinematográficas que trabalham com a questão da memória da época da ditadura. Ou então, para dar outro exemplo, Graciliano Ramos retratando a ditadura getulista. Portanto, existe na cultura brasileira uma série de obras que podem ser relidas sob uma perspectiva testemunhal. Gostaria de enfatizar que as pesquisas não ficam circunscritas apenas a essas obras literárias e documentos com forte teor testemunhal, mas também a uma série de relatos. O objetivo é ampliar a pesquisa literária.

É importante notar que existe no estudo da literatura de teor testemunhal uma tentativa de se romper com o cânone. Do ponto de vista dos estudos da literatura que são praticados no Brasil, existe uma tendência a sempre se estudar os autores que já estão no cânone. Quando você observa a literatura na sua relação com o testemunho, passa circular de uma maneira mais livre, para fora dele. Acho saudável sair do cânone.

JU – Sem abandoná-lo.

Seligmann – De modo algum. Não vou deixar de ler Shakespeare ou Machado de Assis. Pelo contrário – adoro voltar a ler Shakespeare agora e perceber como em sua obra há toda uma teoria voltada para o poder. Shakespeare foi um teórico avant la lettre do estado de exceção. Suas tragédias realizam um “trabalho do histórico”, mas nem por conta disto elas deixam de ser universais: muito pelo contrário. A teoria do testemunho vai refazendo as interpretações consagradas. Ela permite uma espécie de reescritura da cultura, e abre para uma complexificação da visada sobre as obras literárias. Não vale mais o discurso inocente e simplificador da autonomia do estético.

Essa ampliação do cânone é extremamente interessante. Ao ler, por exemplo, relatos de sobreviventes de campos de concentração nazistas e da Argentina, vou constatar como eles variam, não são a mesma coisa. Alguns autores, por exemplo, têm uma formação literária que vai transparecer em seus textos. Existe uma questão também da temporalidade. Há diferenças também entre relatos feitos durante e depois do encarceramento.

JU – Que análise o senhor faz da cena literária brasileira?

Seligmann – Na verdade, apesar de estar no Instituto de Estudos da Linguagem, no Departamento de Teoria Literária, não sou um especialista em literatura brasileira, embora trabalhe muito com ela em sala de aula. Entretanto, até por acompanhá-la, tendo a ter uma visão muito mais otimista do que a normal. Temos, por exemplo, excelentes contistas que dominam muito bem a técnica da escritura, o que era uma coisa um rara até os anos 70. Acho que contamos com uma nova geração de escritores talentosos, que estão mostrando realmente muita criatividade diante desse ambiente disperso, no qual temos uma dificuldade em perceber muito bem as tendências da época. Há uma resposta muito diversa, mas que é também muito interessante por conseguir dialogar com os desafios colocados por nossa atualidade.

JU – Quais autores o senhor destacaria?

Seligmann – Da literatura atual brasileira gosto sobretudo de contos, portanto minha visada é parcial. O Bernardo de Carvalho contista eu admiro talvez mais do que o romancista, o mesmo valendo para o Modesto Carone. Recordo autores que foram etiquetados de “geração 90” e que são virtuoses do conto, como João Carrascoza, Marcelino Freire, Marçal Aquino, Marcelo Marisola, Cíntia Moscovich, Cadão Volpato ou Luiz Ruffato.

JU – Alguns críticos afirmam que a temática da violência está muito presente na literatura produzida no Brasil. O senhor concorda com essa tese?

Seligmann – Existe, com certeza, uma literatura contemporânea brasileira muito voltada para as questões da violência. Trata-se, na minha opinião, de uma tentativa de representação da violência. Acho que tem a ver, primeiro, com a nossa realidade. A literatura, como qualquer arte, existe em diálogo com o presente do criador. No Brasil, trata-se de uma temática que está inclusive na ordem do dia também no cinema. Tropa de elite e Cidade de Deus são exemplos. Há, de fato, uma vasta produção cinematográfica e literária que tem a violência no seu centro. Acho isso muito bom, já que a arte funciona como uma antena, especialmente quando conseguimos manter um certo distanciamento crítico. Os debates em curso gerados por essas obras são muito interessantes.

Eles fazem com que a sociedade reflita

sobre a violência e pense sobre o que fazer

diante dela, e não simplesmente

criminalizar a pobreza.

Na literatura, existem discursos diferentes. Temos aquele autor que penetra na violência, transpondo-a na narrativa, como Fernando Bonassi. Temos também uma corrente que mantém o distanciamento crítico, no qual a violência não aparece necessariamente no centro da narrativa.

Por outro lado, temos também o fenômeno da literatura do cárcere, por meio da qual autores que viveram em prisões fazem seu relato. Trata-se de uma literatura feita por pessoas não-literárias, que tiveram que aprender a escrever para publicar suas obras. Vejo esse fenômeno como uma espécie de contribuição brasileira para a literatura contemporânea. Essas obras têm a ver com essa atestação. Entretanto, trata-se de uma atestação complexa, um trabalho literário e de memória. Não existe grau zero do testemunho, assim como não existe grau zero da literatura.

JU – A que o senhor atribui o pouco espaço dedicado à crítica literária no país?

Seligmann – Esta é uma questão ao mesmo tempo complicada e fascinante. Na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitos cadernos literários. Os jornais dão espaços generosos destinados a resenhas. Vemos neles o reflexo da formação de doutores em literatura que depois vão seguir – ou tentar – a carreira de críticos ou jornalistas.

Já no Brasil, parece que existe uma barreira entre a academia e a prática jornalística. Existem as exceções, aqui e ali às vezes professores escrevem nos cadernos de cultura, mas é uma coisa pontual. Parte da nossa grande imprensa tem uma percepção que parece moldada por um raciocínio meramente utilitarista. Ela julga que a resenha não é uma coisa muito lucrativa.

É engraçado que sequer as grandes editoras se preocupam em produzir estes cadernos. É como se a máquina editorial brasileira dispensasse a divulgação mais refletida. O que acontece no Brasil – que é mais ou menos uma espécie de apresentação publicitária – está diretamente ligado a questões mercadológicas. A reflexão está cada vez mais limitada a pequenos jornais, que circulam praticamente de mão em mão. Trata-se de uma questão que temos de colocar sempre: por que houve essa redução do espaço da crítica?

Temos no Brasil muita gente fazendo coisas excelentes na área da literatura. Ocorre que eles não têm acesso às publicações. Em algum momento, os órgãos de imprensa até tentaram essa visada mais profunda com relação à literatura, mas isso acabou. Precisamos reverter isto.

Quem é

Márcio Seligmann-Silva

é doutor pela Universidade Livre de Berlim,

pós-doutor por Yale e professor livre-docente

de Teoria Literária na Unicamp e pesquisador do CNPq.

É autor dos livros Ler o Livro do Mundo. Walter Benjamin: romantismo e crítica poética (Iluminuras/Fapesp, 1999, vencedor do Prêmio Mario de Andrade de Ensaio Literário da Biblioteca Nacional em 2000), Adorno (PubliFolha, 2003) e O Local da Diferença. Ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução (Editora 34, 2005, vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Melhor Livro de Teoria/Crítica Literária 2006); organizou os volumes Leituras de Walter Benjamin: (Annablume/Fapesp, 1999; segunda edição 2007), História, Memória, Literatura: o Testemunho na Era das Catástrofes (Unicamp, 2003) e Palavra e Imagem, Memória e Escritura (Argos, 2006) e coorganizou Catástrofe e Representação (Escuta, 2000).

Traduziu obras de Walter Benjamin (O conceito de crítica de arte no romantismo alemão, Iluminuras, 1993), G.E. Lessing (Laocoonte. Ou sobre as Fronteiras da Poesia e da Pintura, Iluminuras, 1998, finalista do Prêmio Jabuti na categoria Tradução, 2000), Philippe Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, J. Habermas, entre outros.

Possuí vários ensaios publicados em livros e revistas no Brasil e no exterior.

Fonte:

Jornal da Unicamp

http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/abril2008/ju391pag5-6-7.html

Sejam felizes todos os seres. Vivam em paz todos os seres.

Sejam abençoados todos os seres.

Nenhum comentário:

Postar um comentário